تقرير/ رامان آزاد –

الفنُ السابعُ أو إنتاجُ الأفلام أحدُ الفنون المرئيّة التي تعتمدُ على توظيفِ أشكالٍ متعددةٍ من الفنون (الفنون المرئيّة، الموسيقا، والأدبِ) وقدرةِ المكوّناتِ الفنيّةِ على التأثير على المتلقي من خلال التوظيفِ السليمِ لها بتركيبةٍ واحدةٍ منسجمة بدقةّ يكملُ بعضُها الآخرَ.

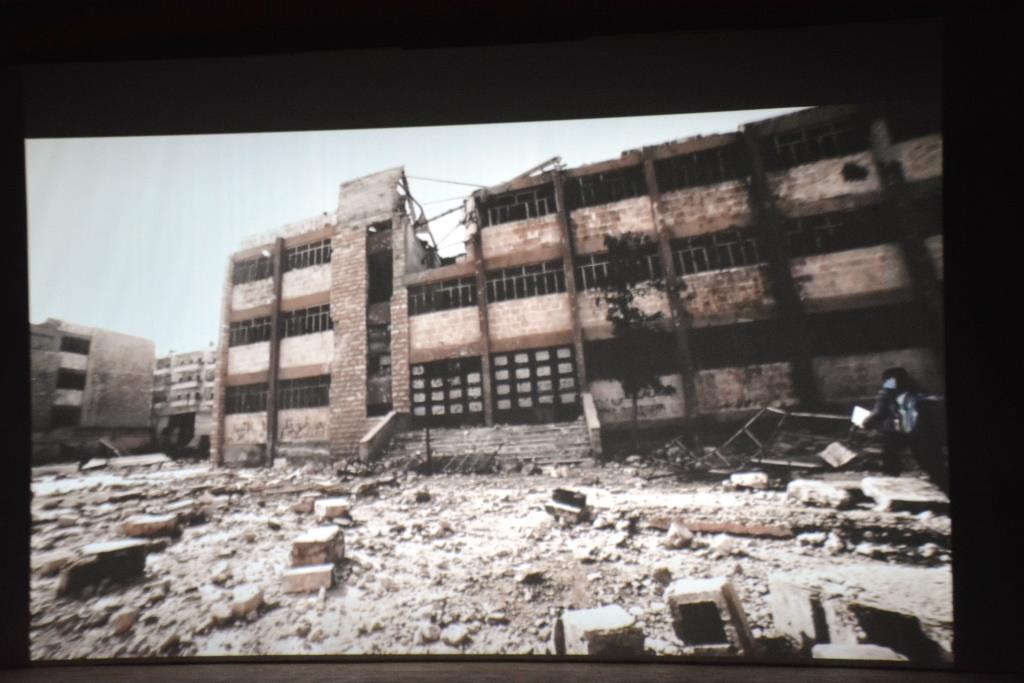

حيث يتناول قصةَ مصوّرٍ اعتاد أن يصوّرَ جماليّاتِ الحياةِ، ولكنه مع بدءِ العدوانِ يتركُ عائلته وأطفاله ويلتحقُ بصفوفِ المقاومةِ ويتحوّلُ إلى مراسلٍ حربيّ يرصدُ مشاهدَ الدمِ والدمارِ وكذلك صور للمقاتلين المقاومين المدافعين عن عفرين على مدى أيامِ المقاومة، ومع ظروف التصعيدِ بالحربِ وقسوةِ العدوانِ يحاولُ البقاءَ في الأرضِ والوطنِ حيث مرابعُ الطفولةِ وذاكرةِ النشأة الأولى، ولكنه يضطرُ قسراً للانضمامِ إلى قوافلِ المهجّرين يومِ التغريبةِ تحاصرُه الأسئلةُ ليخلُصَ إلى الإجابةِ إلى أنّ ذلك نتيجة السياسات التي نفّذتها الدولُ الكبرى والتي تجاوزت إرادته، وبذلك يخرجُ وفي جعبةِ الذاكرة فيضٌ من الصورِ، تاركاً خلفه أرضاً حبا وتعلم المشي عليها ثم سار وكبر ليتعلمَ التصوير مفعماً بالحياة.

حيث يتناول قصةَ مصوّرٍ اعتاد أن يصوّرَ جماليّاتِ الحياةِ، ولكنه مع بدءِ العدوانِ يتركُ عائلته وأطفاله ويلتحقُ بصفوفِ المقاومةِ ويتحوّلُ إلى مراسلٍ حربيّ يرصدُ مشاهدَ الدمِ والدمارِ وكذلك صور للمقاتلين المقاومين المدافعين عن عفرين على مدى أيامِ المقاومة، ومع ظروف التصعيدِ بالحربِ وقسوةِ العدوانِ يحاولُ البقاءَ في الأرضِ والوطنِ حيث مرابعُ الطفولةِ وذاكرةِ النشأة الأولى، ولكنه يضطرُ قسراً للانضمامِ إلى قوافلِ المهجّرين يومِ التغريبةِ تحاصرُه الأسئلةُ ليخلُصَ إلى الإجابةِ إلى أنّ ذلك نتيجة السياسات التي نفّذتها الدولُ الكبرى والتي تجاوزت إرادته، وبذلك يخرجُ وفي جعبةِ الذاكرة فيضٌ من الصورِ، تاركاً خلفه أرضاً حبا وتعلم المشي عليها ثم سار وكبر ليتعلمَ التصوير مفعماً بالحياة.